| Schmitt, Carl: Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols. 4. Aufl. 2012. 244 S. 298 gr. ISBN 3-608-94756-6. Kt. 25,– €

Carl Schmitt, dessen Lebenswerk als Dialog mit Thomas Hobbes, dem frühen Theoretiker des modernen Staates, begriffen werden kann, kleidete sein Buch von der Krise des Staates im 20. Jahrhundert in eine Analyse von Hobbes Hauptwerk Leviathan. Diese Verschlüsselung der eigenen Aussage dürfte zum Teil auf das Konto der Entstehungszeit (1938) des Buches gehen. Schmitt behauptet mit Entschiedenheit, Hobbes sei nicht Vorläufer des totalitären Staates, sondern der Begründer des Rechtsstaates gewesen. Diesem wird hier der Totenschein ausgestellt, da die Relation von Schutz (für den Bürger) und (von diesem geforderten) Gehorsam zerbrochen sei.Titel notieren |

| Schmitt, Carl: Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung. 6. Aufl. 2008. 107 S. 158 gr. ISBN 3-608-94197-5. Kt. 17,– €

Erstmals 1942 erschienen, leitet dieses Buch das Spätwerk Carl Schmitts ein. Was ist der "Nomos der Erde", und gibt es die Chance für einen weltumspannenden Frieden? Geschichte wird uns hier als Auseinandersetzung zwischen "Landtretern" und "Seeschäumern" nahegebracht. Sie erreicht im Kampf zwischen England und Frankreich unter Napoleon ihren Höhepunkt."Land und Meer" hat Carl Schmitt nicht nur als Theoretiker vorgetragen, sondern auch seiner Tochter Anima erzählt. So beschwört er das Ambiente der Piraterie ebenso, wie es ihm scharfsichtig gelingt, das Kalkül absolutistischer Feldherren zu erfassen.Titel notieren |

| Schmitt, Carl: Tagebücher vom Oktober 1912 bis Februar 1915. 2. Aufl. 2005. VI, 431 S., 12 Abb. 1006 gr. ISBN 3-05-004093-9. Gb. 79,95 €

Im Nachlass des berühmten Juristen und politischen Denkers Carl Schmitt befinden sich verschiedene Abteilungen unterschiedlich gestalteter Tagebuchaufzeichnungen. Sie sind mit wenigen Ausnahmen in der heute fast vergessenen Gabelsberger Stenographie unter Verwendung eigener Kürzel geschrieben. Der im Bereich des Oberlandesgerichtes Düsseldorf als Referendar unentgeltlich angestellte und in seiner Freizeit in zwei Anwaltskanzleien seinen Lebensunterhalt verdienende 23jährige Carl Schmitt setzt sich neben Eintragungen zum Alltag, zur Zeit- und Psychoanalyse und zu Gedanken über den Staat und die Bedeutung des Einzelnen u. a. mit Vaihinger, Weininger und Rathenau auseinander. Den Sprachphilosophen Fritz Mauthner kritisiert er in einem fiktiven Brief und immer wieder taucht sein Dichterfreund Theodor Däubler auf, der bei ihm im Sommer 1912 und 1913 wochenlang wohnt. Daneben und vor allem sind es Bekenntnisse einer großen Liebe zu seiner späteren ersten Frau, Pavla von Dorotic, die ihn zu Liebesbriefen von geradezu kleistscher Intensität und Ausdruckstiefe hinreißen, und Antworten auf die eher protestantisch-calvinistische Frage nach der Determiniertheit seiner Existenz. Auf dem Höhepunkt seiner verzweifelten Bemühungen, wesentlich zu werden und nicht in der stumpfen wohlhabenden Gesellschaft unterzugehen, entdeckt er nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges Texte von Kierkegaard über das Schicksal und das Genie und weiß von da an, daß er nicht verrückt ist, sondern der exemplarische Fall eines Ausnahmetalentes mit all seinen Licht- und Schattenseiten. Die Details des Tagesablaufes werden immer wieder durch Gedanken und Eindrücke, Zustandsbeschreibungen und schonungslose Selbstanalysen durchbrochen, die den jungen Carl Schmitt als einen typischen Vertreter des unangepaßten aufstrebenden Intellektuellen in der Kaiserzeit zeigen, der das Gespräch mit der Avantgarde pflegt und den Kulturbetrieb kritisch beobachtet.Titel notieren |

| Schmitt, Carl: Die Militärzeit 1915 bis 1919. Tagebuch Februar bis Dezember 1915. Aufsätze und Materialien. 2005. X, 587 S., zahlr. Faks., Dok. 1290 gr. ISBN 3-05-004079-3. Gb. 79,95 €

Carl Schmitt, der berühmte Jurist und politische Denker, hat in vielen Phasen seines Lebens Tagebuchaufzeichnungen gemacht. Die jetzt zum ersten Mal veröffentlichten Tagebucheintragungen gewähren einen tiefen Einblick in seine damalige zerrissene Existenz zwischen spannungsreicher Ehe und zunächst als Bestrafung empfundenem Militärdienst, zwischen übersteigertem Selbstbewußtsein und armseliger Wirklichkeit. Vor allem sind die bislang fast unbekannten Dokumente aus der Militärbehörde, die in einer Auswahl von etwa 140 Seiten abgebildet werden, für die Einschätzung des jungen Carl Schmitt und sein Verhältnis zum Pazifismus unverzichtbar.Titel notieren |

| Sander, Hans-Dietrich: Die Auflösung aller Dinge. Zur geschichtlichen Lage des Judentums in den Metamorphosen der Moderne. Herausgegeben von Heiko Luge. 2. neukonzipierte Aufl. 2023. 319 S. 420 gr. ISBN 3-944064-65-8. Gb. 34,– €*

»Die deutsch-jüdische Frage ist seit Jahrzehnten auf ein Niveau abgesackt, das weder den deutschen noch den jüdischen Geist ehrt. Ich erkläre vorweg, daß mich das erkenntnisleitende Geschrei aus den Niederungen von Entschädigungs- und Laufbahninteressen kalt läßt. Meine Abhandlung versucht, die Höhe wiederzugewinnen, die von einer deutschen Sicht dieser Dinge bei Werner Sombart, Alfred Schuler, Ludwig Klages, Wilhelm Stapel, Wolfgang Höfler und Carl Schmitt erreicht war, ohne sich mit allen ihren Voraussetzungen und Ergebnissen zu identifizieren.«

Das Typoskript von 1988 wurde von H.-D. Sander vor seinem Tod aktualisiert und mit einem Nachwort versehen. Die Neuausgabe erscheint mit ergänzenden Texten Sanders zur deutsch-jüdischen Problematik und ausgewählten Rezensionen.Titel notieren |

| Sander, Hans-Dietrich: Ein verworfenes Erbe. Herausgegeben von Heiko Luge. 2022. 215 S. 300 gr. ISBN 3-944064-68-2. Gb. 28,– €*

Sanders politisches Denken ist ohne seine fruchtbare Auseinandersetzung mit Carl Schmitt nicht zu verstehen. In den hier dokumentierten Artikeln und Essays ehrt Sander den großen Staatsrechtler und verteidigt ihn gegen die Angriffe der »Mitsieger von 1945«.Titel notieren |

| Schuler, Alfred: Gesammelte Werke. 2. Aufl. 2019. 635 S., 14 Abb. 1020 gr. ISBN 3-95930-208-8. Gb. 58,– €*

Die vielleicht merkwürdigste aller schriftlichen Hinterlassenschaften nannte Ludwig Klages den Nachlaß seines Freundes Alfred Schuler (1865-1923), der in München um 1900 das Haupt der legendären Kosmischen Runde war und großen Einfluß nicht nur auf die Schwabinger Boheme und den Kreis um Stefan George, sondern auch auf Walter Benjamin und Carl Schmitt ausübte.

Schulers außergewöhnliches Werk, von dem schon eine kleine Auswahl 1930 Benjamin zu verborgenem Anstaunen nötigte, wird hier in einer umfassend kommentierten Ausgabe sämtlicher erhaltener Dichtungen, Vorträge und der wichtigsten Briefe textkritisch präsentiert. Neben dem gültigen Werk wurden auch Entwürfe, Skizzen und Notate berücksichtigt und im Kommentarteil dokumentiert, um die Genese der Texte zu verdeutlichen; dabei wird vieles der Öffentlichkeit zum ersten Mal zugänglich gemacht.Titel notieren |

| Donoso Cortés, Juan: Essay über den Katholizismus, den Liberalismus und den Sozialismus. Und andere Schriften aus den Jahren 1851 bis 1853. 2. Aufl. 2018. 576 S. 1000 gr. ISBN 3-85418-188-4. Kt. 59,90 €

»Um über Donoso mitreden zu können, muß man ihn auf deutsch lesen können«, sagte beim Erscheinen der Erstausgabe 1989 der spanische Romanist Álvaro d‘Ors, einer der engsten Freunde Carl Schmitts. In seiner Einleitung und in den ausführlichen Anmerkungen erhellt Günter Maschke die theologischen, politischen und literarischen Bezüge des Werkes. Die umfangreiche Bibliographie wurde wesentlich erweitert.Titel notieren |

| Steding, Christoph: Das Reich und die Krankheit der europäischen Kultur. Nachdr. d. Ausg. Leipzig 1938. 2012. X, 760 S. in Frakturschrift. 1240 gr. ISBN 3-926370-85-8. Lw. 68,– €*

Das 1939 von Carl Schmitt rezensierte Lebenswerk, wiewohl in Auszügen sogar als Feldpostausgabe erschienen, wird heute wenig beachtet. In längeren Aufenthalten in der Schweiz, den Niederlanden, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland sammelte der Autor in einmaliger Weise Materialen zur Rolle der neutralen Staaten im Zeitalter Bismarcks. Im Dritten Reich war er umstritten, Rosenberg verbot in seinem Einflußbereich jegliche Nennung des Autors in der Presse. Theodor W. Adorno zählt ihn mit Spengler, Klages, Moeller van den Bruck und Ernst Jünger, »zu denjenigen Theoretikern der extremen Reaktion, deren Liberalismuskritik sich derjenigen der Linken in vielerlei Hinsicht überlegen zeigte.«Titel notieren |

| Maaß, Sebastian: Starker Staat und Imperium Teutonicum. Wilhelm Stapel, Carl Schmitt und der Hamburger Kreis. 2011. 190 S. 320 gr. ISBN 3-941247-31-X. Kt. 18,95 €

Wilhelm Stapel (1882–1954) hatte von allen konservativen Revolutionären die wohl schärfste Feder: Mit ätzendem Sarkasmus, pfiffiger Ironie und schneidender Logik griff er seine weltanschaulichen Gegner an, allen voran die Vertreter eines christlich verbrämten Weltverbrüderungs-Humanismus.

Umfassende Bildung und genaue Bibelkenntnis gestatteten es Stapel, seine Gegner mit ihren eigenen Waffen zu schlagen: Jesus habe durchaus weder einer Egalitarismusdoktrin noch einem Pazifismus das Wort geredet; seine Liebesbotschaft sei vielmehr eine Aufforderung zur aktiven Parteinahme für die Höherwertigen unter den Menschen, die Schaffung eines starken Staates sei überdies Gottes Gebot.

Von der Radikalität Stapels kündet sein Hauptwerk Der christliche Staatsmann. In Anlehnung an das Denken seiner weltanschaulichen Weggefährten aus dem „Hamburger Kreis“ sowie seines Freundes Carl Schmitt skizziert der nationalistische Protestant 1932 — am Vorabend der Entstehung des Dritten Reiches —, wie das künftige Imperium Teutonicum beschaffen sein solle und wieso es die historische Sendung der Deutschen sei, die Führerschaft in diesem Reich zu übernehmen.

Wilhelm Stapel hatte bessere Kontakte zu Nationalsozialisten in hohen Positionen als jeder andere jungkonservative Denker und konnte nach 1933 zunächst noch frei publizieren. Der Kenner der Konservativen Revolution Sebastian Maaß portraitiert mit Wilhelm Stapel den vielleicht kompromißlosesten jungkonservativen Publizisten. Die Studie enthält in einem umfangreichen Anhang bislang unveröffentlichtes Archivmaterial, darunter Korrespondenz zwischen Stapel und bekannten Persönlichkeiten sowie Stapels „Entnazifizierungs“-Verteidigung von 1946.Titel notieren |

| Milzner, Georg: Zwischen Wartburg und Wewelsburg. Deutscher Geist und Nationalsozialismus. Zehn Porträts. 2011. 529 S. 740 gr. ISBN 3-926370-54-8. Gb. 42,– €

In zehn Porträts (Martin Heidegger, Carl Schmitt, Carl Gustav Jung, Ernst Jünger, Josef Weinheber, Gottfried Benn, Leo Weismantel, Agnes Miegel, Lulu von Strauß und Torney, Ina Seidel) beschreibt der Autor Verirrungen gerade der bedeutendsten deutschen Geister und zeigt, wie sich diese in den Dienst des nationalsozialistischen Regimes stellten und sich damit ihrer selbst entfremdeten. Die Wartburg symbolisiert das angestrebte Ideal deutschen Geistes, die Wewelsburg dessen Entartung.Titel notieren |

| Sander, Hans-Dietrich: Im Banne der Reichsrenaissance. Gespräch mit Sebastian Maaß. 2011. 126 S. 140 gr. ISBN 3-903000-27-2. Kt. 16,95 €*

Der »nationale Dissident« Hans-Dietrich Sander gehört zu jenen charakterstarken deutschen Intellektuellen, die sich der Anpassung an die Masse und ihre Moden stets verweigert haben. Sein Lebensweg veranschaulicht die Entwicklung zum Denker des Nationalen. In seiner Jugend Kommunist, arbeitete Sander in der DDR mit Bertolt Brecht zusammen; als Redakteur bei der »Welt« wirkte er unter dem konservativen Publizisten Hans Zehrer; als Doktorand wurde er bei dem bekannten Verteidiger Preußens Hans-Joachim Schoeps promoviert; als langjähriger Briefpartner erörterte er staatspolitische Konzepte mit Carl Schmitt; als Buchautor schrieb er mit »Der nationale Imperativ« gegen die Teilung Deutschlands an; mit seiner brisanten Monographie »Die Auflösung aller Dinge« eröffnete er einen ganz neuen Blick auf die Judenfrage; vor allem aber als Herausgeber der »Staatsbriefe« hat sich Sander als Publizist und Denker, der die Renaissance des Reiches fordert, ein unverwechselbares Profil gegeben. In dem Gesprächsband schildert er sein kämpferisches Leben und gibt eine gut faßliche Einführung in sein Denken.Titel notieren |

| Benoist, Alain de: Carl Schmitt. Internationale Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur. 2010. 528 S. 945 gr. ISBN 3-902475-66-8. Gb. 98,– €

Titel notieren |

| Bigalke, Daniel: Die Deutsche Dimension. Essays. 2009. 367 S. 385 gr. ISBN 3-926370-33-5. Kt. 22,– €*

Das Buch vereint 36 Aufsätze zu Philosophie, Politik und Kultur, darunter fünf zu Oswald Spengler, weitere zu Hans Blüher, Carl Schmitt, Ernst Niekisch, Edgar Julius Jung, Georg Quabbe, Michael Oakeshott, Johannes Heinrich, Friedrich Hölderlin, Jesse Thoor, Stefan George und Uwe Lammla, aber auch zu Themen wie Ausnahmezustand, Mündigkeit, Verfassungsschutz, Vergangenheitsbewältigung, Überfremdung, Gesinnungsstaatlichkeit u.v.m.

Inhaltsverzeichnis

Hans Blüher und die Gnade der Natur

Carl Schmitt. Gegen Moralismus und Entwurzelung

Das Standardwerk des völkischen Denkens

Oswald Spengler – Der optimistische Pessimist

Oswald Spengler – Der Mensch und die Technik

Das Phänomen Oswald Spengler intim

Oswald Spenger – Jahre der Entscheidung

Oswald Spengler und Karl Marx

Ernst Niekisch und die dritte imperiale Figur

Edgar Julius Jung – Vordenker eines neuen Staates

Georg Quabbe, Armin Mohler und sein Credo

Wenn der Staat ein Moloch ist

Anmerkungen zu Michael Oakeshott

Der Ausnahmezustand als herrschendes Paradigma

Demokratie am Scheideweg

Masse und Mündigkeit

Johannes Heinrichs Gastfreundschaft der Kulturen

Johannes Heinrichs Öko-Logik

Was der Verfassungschutz verschweigt

Zum Handbuch des Deutschen Idealismus

Konturen einer Philosophie der Menschenflucht

Der Weg vom Selbst-Denker zum Selbst-Henker

Die Kraft des Überdauernden

Vergangenheitsbewältigung

Das Eigene und die Integration

Selbsthilfe und Selbsterkenntnis

Die Reflexion des deutschen Menschen

Über die Religion

Das Ziel im Leben

Sprache, Volk und Staat

Phänomenologie und Tragik der Wahrheit

Versuch über Gesinnungsstaatlichkeit

Friedrich Hölderlin

Jesse Thoor – Dichter des Auratischen

Stefan George

Uwe Lammla - Dichtung der Münchner ZeitTitel notieren |

| Tielke, Martin: Der stille Bürgerkrieg. Ernst Jünger und Carl Schmitt im Dritten Reich. 2007. 133 S., 9 Abb. 500 gr. ISBN 3-938844-08-6. Gb. 24,90 €

Die Freundschaft zwischen Ernst Jünger und Carl Schmitt begann 1930 mit einem ersten brisanten Gespräch. Dabei ging es sogleich um das Erkennen der „Lage“ und um die anspruchsvolle moralische Entscheidung – für Jünger und Schmitt ein leitmotivisches Thema. Bald darauf hatten sie sich in einem stillen Bürgerkrieg zu bewähren, der verdeckt geführt wurde und quer zu den offiziellen Fronten verlief. Er wurde zur tödlichen Bedrohung und forderte Jüngers Sohn als Opfer. Die nach 1945 als „innere Emigration“ abgetane Distanz zum NS-Staat war hier mehr als ein bloßer Rückzug ins Private. Martin Tielkes gedanklich tiefgehender und philologisch sorgfältig gearbeiteter Essay ist unverzichtbar für jeden, der sich mit Ernst Jünger oder Carl Schmitt beschäftigt.Titel notieren |

| Althaus, Horst: Heiden - Juden - Christen. Positionen und Kontroversen von Hobbes bis Carl Schmitt. 2007. 560 S. 1000 gr. ISBN 3-8260-2169-X. Kt. 68,– €

Titel notieren |

| Conrad, Dieter: Gandhi und der Begriff des Politischen. Staat, Religion und Gewalt. 2006. 309 S. 522 gr. ISBN 3-7705-4312-2. Kt. 62,– €

In Conrads Rekonstruktion erweist sich Gandhis Theorie des Politischen als die avancierteste, weit über Max Weber, Carl Schmitt und andere westliche Theoretiker hinausweisende Position. Dieses Buch des 2001 verstorbenen Rechtswissenschaftlers und Südasienspezialisten Dieter Conrad, der am Heidelberger Südasieninstitut indisches Recht lehrte, entdeckt Gandhi als politischen Theoretiker und stellt ihn den europäischen Theorien als Herausforderung zur kritischen Auseinandersetzung mit unserer eigenen Tradition gegenüber. Aus unzähligen Äußerungen destilliert Conrad Gandhis politische Theorie und bringt sie, auf Augenhöhe mit der westlichen Theoriebildung zu Fragen von Staat und Gewalt, Politik und Religion, in die Form einer systematischen und kohärenten Darstellung. Das führt zu einer neuen Sicht auch auf die westliche Tradition, über die man in diesem Buch ebenso viel lernt wie über die indische und die wohl selten in solcher Klarheit und Prägnanz auf den Begriff gebracht wurde wie in dieser kontrastiven Darstellung. Conrads Darstellung von Gandhis Denken ist das genaue Gegenteil dessen, was Edward Said als "Orientalismus" gebrandmarkt hat. Hier wird der Osten nicht zum kulturell Anderen verfremdet, sondern als Partner eines universellen Diskurses wahrgenommen, der uns in vieler Hinsicht weit voraus ist und uns zu völlig neuen Sichtweisen und Lösungsmöglichkeiten unserer Probleme führen kann.

Inhaltlich geht es um eine Neubestimmung des Verhältnisses von Politik und Religion, die in der gegenwärtigen politischen Weltlage eine neue Aktualität besitzt, sowie um eine Redefinition des Politischen, das hier nicht im Rückgang auf Staat und Gewalt als den letztinstanzlichen Fundamenten politischen Handels bestimmt wird, sondern aus dem Bezug auf Gemeinschaft und Repräsentation erschlossen wird. Als das im ursprünglichsten Sinne politische Handeln erscheint so nicht die Ausübung herrscherlicher Gewalt, sondern das Eintreten für Andere. In diesem Handeln konstituiert sich zuallererst der politische Verband, aus dem dann der Staat hervorgeht, der bei westlichen Begriffsbestimmungen des Politischen meist am Anfang steht und als Ursprung vorausgesetzt wird.Titel notieren |

| Otto, Viktor: Deutsche Amerika-Bilder. Zu den Intellektuellen-Diskursen um die Moderne 1900-1950. 2006. 357 S. 269 gr. ISBN 3-7705-4248-7. Kt. 39,90 €

Amerika ist die entscheidende Chiffre im Moderne-Diskurs, der vornehmlich um technische Phänomene kreist und dessen Held nach 1900 der Flieger ist. Fünf Zeugen werden angerufen: Brecht, Ernst Jünger, Carl Schmitt und Zuckmayer sowie der vergessene Reporter Heinrich Hauser. Die Wahl der Quellen ist dem Interesse an ideologischen Durchmischungen und unheimlichen Nachbarschaften geschuldet. Amerika steht im Kontrast zu Konservatismus, Kulturkritik und Karl May-Lektüren für Technophilie, Avantgarde und Neue Sachlichkeit, aber auch für wilder Westen und Rebarbarisierung. Der Nationalsozialismus erscheint dagegen als radikalste Realität eines Anderen der Moderne und damit freilich als Teil der Moderne selbst.Titel notieren |

| Sigwart, Hans J: Das Politische und die Wissenschaft. Intellektuell-biographische Studien zum Frühwerk von Eric Voegelins. 2005. 305 S. 590 gr. ISBN 3-8260-2808-2. Kt. 45,– €

Eric Voegelin gilt international als einer der grossen politischen Denker des 20. Jahrhunderts. Sein Werk erfreut sich mittlerweile auch in Deutschland, wo es bis Ende der 1980er Jahre eher verhalten rezipiert wurde, stetig wachsender Aufmerksamkeit.

Die vorliegende Arbeit macht erstmals den Versuch einer umfassenden Interpretation von Voegelins Frühwerk (bis zu seiner Emigration aus Wien in die USA 1938). Im Zentrum steht die Rekonstruktion der politiktheoretischen Konzeption einer "Staatslehre als Geisteswissenschaft", die Voegelin in kritischer Auseinandersetzung sowohl mit der juristisch-historischen Staatsrechtslehre als auch mit der verstehenden Soziologie der Weimarer Zeit entwickelt. Unter anderem wird dabei exemplarisch Voegelins kritische Rezeption Max Webers und Carl Schmitts beleuchtet.

Sigwarts Studie versucht, Voegelins Werk "intellektuell-biographisch", in seiner Dimension als "Denkweg" zu interpretieren und auf seine Erfahrungsgrundlage hin durchsichtig zu machen. Besonders Voegelins frühe "Amerika-Erfahrung" und seine "Erfahrung des Nationalsozialismus" sind für seine frühe wissenschaftliche Position von formativer Bedeutung. Voegelins Konzeption erweist sich vor diesem Hintergrund als philosophisch-hermeneutisch inspirierte und dezidiert kultur- und zivilisationsvergleichende Politikwissenschaft, die auf der Grundlage eines genuinen Verständnisses des "Politischen" eine sehr eigenständige wissenschaftliche Deutung der Grundprobleme des 20. Jahrhunderts formuliert.Titel notieren |

| Fröhlich, Michael (Hg.): Die Weimarer Republik. Portrait einer Epoche in Biographien. 2002. 432 S. 675 gr. ISBN 3-89678-441-2. Gb. (gemängelt) 6,– €

Mit Beiträgen zu: Hugo Preuß, Walter Simons, Robert Bosch, Wilhelm Marx, Philipp Scheidemann, Alfred Hugenberg, Hans von Seeckt, Walther Rathenau, Wilhelm Groener, Käthe Kollwitz, Gustav Noske, Friedrich Ebert, Carl Otto Braun, Matthias Erzberger, Ernst Ferdinand Sauerbruch, Carl Sonnenschein, Gustav Stresemann, Alfred Döblin, Marie Juchacz, Oswald Spengler, Helene Weber, Eugen Fischer-Baling, Kurt von Schleicher, Heinrich Brüning, Siegfried Kawerau, Ernst Thälmann, Tony Sender, Carl Schmitt, Adolf Hitler, Fritz Küster, Kurt Tucholsky, Otto Dix, Ernst Jünger, Bertolt Brecht und Erich Kästner.Titel notieren |

| Rink, Annette: Das Schwert im Myrtenzweige. Antikenrezeption bei Carl Schmitt. 2000. 189 S. 328 gr. ISBN 3-85418-094-2. Kt. 26,40 €

Ein Dialog in der Nachfolge Platons entfaltet aus der Sicht zweier Altertumswissenschaftlerinnen das Schaffen des berühmten Staatsrechtlers, der sich als "Römer" gerne mit antikem Bildungsgut schmückte. Was glauben die Damen denn so entdeckt zu haben? Heimliche Gedanken über das Matriarchat (in den "Schattenrissen", einem Jugendwerk Schmitts), unbedingte Befürwortung der Führergewalt schon vor "Der Führer schützt das Recht" (in den "Drei Arten rechtswissenschaftlichen Denkens", in denen Pindars "Nomos Basileus", ein Hymnus auf das Recht des Stärkeren, als Argumentationshilfe benutzt wird), das Votum für die Amnestie der in Nürnberg Angeklagten mit einem listigen Verweis auf Sallusts "Catilina", die ideologische Abstützung des homogenen Staatsvolkes mit Verweis auf Aristoteles' "Sklaven von Natur". Die beiden gelehrten Damen können ihre Nähe zur Schule kaum verbergen: Sie sind amüsant, gelehrt und bieten in ihrer Schmitt-Kritik nebenbei einen Streifzug durch antike Kultur, Politik und Geschichte. Daß Schmitt dabei auch zu strenge Zensuren kommt, mag hingehen.Titel notieren |

| Sander, Hans-Dietrich (Hg.): Staatsbriefe. Heft 4-5/1999. 1999. 4° 80 S. 210 gr. Bestell-No. 18199904. Gh. 16,– €*

Hans-Dietrich Sander: Die deutsche Verfassung ist die bedingungslose Kapitulation

Reinhold Oberlercher: Der Begriff des Krieges

Gerhoch Reisegger: Belgrad und Brüssel

Friedrich Felse: Halleluja

Wolfgang Strauss: Drang an die Front

Hans-Dietrich Sander: Die Büchse der Pandora

Friedrich Romig: Der Kosovo und das Chaos

Gerhoch Reisegger: 1929-1999

Hans Wirsching: Königsberg - Gefahrenherd oder Friedensbrücke

Karl Horst: Der Bücherkrieg

Julius Weiss: Das Fuchsurteil

Josef Schüßlburner: Das Grundgesetz als Übergangsverfassung

Peter Jagodczynski: Zurück zu den Wurzeln

Hermann Heller: Sozialismus und Nation (6)

Maria Schmidt: Die heilige Acht - Material und Gedanke (5)

Hans-Dietrich Sander: Die Königsrunde (3)

Elke Sander: Zu Tod und Barmherzigkeit

Gehoch Reisegger: Auch ein Kunstraub

Jürgen Schwab: Carl Schmitt auf dem Balkan

Gerhoch Reisegger: Das Recht sich einzumischen

Hans-Dietrich Sander: Zur Versöhnung gehören immer zwei

Siegfried Ostertag: Depeschen aus Lucera (36)

Hans-Dietrich Sander: Halali auf HandkeTitel notieren |

| Tommissen, Piet: In Sachen Carl Schmitt. 1997. 160 S. 296 gr. ISBN 3-85418-079-9. Kt. 29,90 €

Carl Schmitts intellektuelle Interessen waren außergewöhnlich weit gespannt und reichten von der avantgardistischen Literatur und Malerei seiner Zeit bis zur Philologie und Theologie; darüber hinaus war er zeitlebens ein unermüdlicher Briefeschreiber. Piet Tommissen präsentiert uns hier drei materialreiche Studien: einer Untersuchung der Quellen und Hintergründe des umfangreichen satirischen Werkes Schmitts folgen die detailliert erläuterten Korrespondenzen des großen Juristen und Politologen mit Robert Michels (1876-1936), dem Pionier der Parteiensoziologie und mit Norberto Bobbio (geb. 1909), dem Nestor der italienischen Politikwissenschaft. Damit gibt uns Tommissen entscheidende Anstöße für ein vertieftes Verständnis des Denkens Carl Schmitts.Titel notieren |

| Herrmann, Wolfgang: Der neue Nationalismus und seine Literatur. Ein besprechendes Auswahlverzeichnis. 2. Aufl. 1994. 78 S. 174 gr. ISBN 3-926370-65-3. Kt. 8,– €*

Der neue Nationalismus der Weimarer Republik hat mit dem Konservatismus der Großväter, mit der bürgerlichen Reaktion oder mit dem Patriotismus der wilhelminischen Ära nichts zu tun. Seine Geburtsstunde war der Erste Weltkrieg, der die Revolutionierung der Wirtschaft und die Umwertung aller Werte einleitete. Soziologisch gesehen war der neue Nationalismus ein Teil des Prozesses der Entbürgerlichung des Lebens und der Herausbildung eines neuen Typus Mensch, den Ernst Jünger als den des Arbeiters gekennzeichnet hat. Die Quellen des Nationalismus der Zwischenkriegszeit lagen im Mittelalter, in der Romantik, aber auch im Erneuerungswillen der Jahrhundertwende. Die wichtigsten Veröffentlichungen seiner Wegbereiter werden in dieser Broschüre zusammenfassend vorgestellt: die Schriften von Artur Moeller van den Bruck, Ernst Jünger, Friedrich Georg Jünger, Friedrich Wilhelm Heinz, Ernst von Salomon, Hartmut Plaas, Walter Luetgebrune, Herbert Volck, Arnolt Bronnen, Thomas Mann, Oswald Spengler, Hans Grimm, Erwin G. Kolbenheyer, August Winnig, Edgar Julius Jung, Wichard von Moellendorff, Herrmann Ullmann, Othmar Spann, Wilhelm Stapel, Ernst Niekisch, Giselher Wirsing, Otto Strasser, Carl Schmitt, Hans Freyer, Ernst Krieck u.v.a.Titel notieren |

| Bielefeldt, Heiner: Kampf und Entscheidung. Politischer Existentialismus bei Carl Schmitt, Helmuth Plessner und Karl Jaspers. 1994. 176 S. 228 gr. ISBN 3-88479-857-X. Kt. 28,– €

Titel notieren |

| Pilch, Martin: System des transcendentalen Etatismus. Staat und Verfassung bei Carl Schmitt. 1994. 200 S. 264 gr. ISBN 3-85418-067-5. Kt. 21,60 €

Pilch analysiert zwei zentrale Begriffe im Denken des Staatsrechtlers und politischen Denkers Carl Schmitt: Staat und Verfassung. In einem weiteren Abschnitt geht er auf die politische Form der Demokratie ein, in dem er sich u.a. mit der Schmitt'schen Parlamentarismuskritik befaßt.Titel notieren |

| Romieu, Auguste: Der Cäsarismus. Das rote Gespenst von 1852. 1993. 180 S. 462 gr. ISBN 3-85418-063-2. Gb. 19,90 €

Auguste Romieu (1800-1855) umriß mit diesen Sätzen das Programm des Staatsstreichs von Napoleon III., dessen wichtigster Ideologe er mit der Schrift L'Ère des Césars (1850) werden sollte. Ist der Glaube an die monarchische Legitimität erloschen, vermag nur ein neuer Cäsar, der sich vom Volke als politischer Chef wählen läßt, den Krater der Revolution zu schließen. Die prinzipielle und souveräne Diktatur, nicht mehr die exceptionelle und kommissarische, löst die Herrschaft einer Bourgeoisie ab, die von 1789 bis 1848 mit ihren Ideen die Rebellion nährte, von der sie sich nunmehr tödlich bedroht sieht. Der Organisator der nationalen Einheit, die den Bürgerkrieg verhindert, wird die Armee, die damit zugleich der Garant des Gemeinwohls ist. Romieu demonstriert zugleich, weit über den konkreten Anlaß seines Buches hinaus, die Ohnmacht und Schädlichkeit des Parlamentarismus, findet sich in der zerspaltenen Gesellschaft kein »Ganzes von anerkannten Doktrinen« mehr.

Günter Maschke, der bekannte Carl Schmitt- und Donoso Cortés-Forscher, hat diese für die Theorie der Konterrevolution und des Staatsstreichs bedeutsame Schrift neu herausgegeben.Titel notieren |

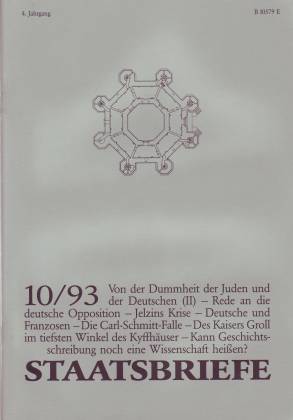

| Sander, Hans-Dietrich (Hg.): Staatsbriefe. Heft 10/1993. 1993. 4° 40 S. 110 gr. Bestell-No. 18199310. Gh. 10,– €*

Hans-Dietrich Sander: Von der Dummheit der Juden und der Deutschen (2)

Karl Richter: Rede an die deutsche Opposition

Wolfgang Strauss: Jelzins Krise

Wilhelm Stapel: Deutsche und Franzosen

Karl-Heinz Kausch: Amseln

Mara Lanfer: Amsel

Reinhold Oberlercher: Die Carl Schmitt-Falle

Hans-Dietrich Sander: Nachwort zum Auftakt der Debatte

Hans-Dietrich Sander: Des Kaisers Groll im tiefsten Winkel des Kyffhäuser

Elke Sander: Zur Frauenfrage

Alois Mitterer: Kann Geschichtsschreibung noch eine Wissenschaft heißen?

Hans-Dietrich Sander: Gegner und FeindeTitel notieren |

| Jünger, Ernst / Schmitt, Carl: Briefwechsel. 2. Aufl. 2012. 940 S. 1020 gr. ISBN 3-608-93940-7. Gb. 68,– €

Ernst Jünger und Carl Schmitt lernten sich 1930 in Berlin kennen. Beide hatten sich schon einen Namen gemacht und versuchten damals, mit gedanklich zugespitzten und brillant geschriebenen Essays die verfahren wirkenden Verhältnisse nicht nur zu analysieren, sondern auch in einem konservativen und zugleich revolutionären Sinn zu beeinflussen.Titel notieren |

| Breismann, Volker / Klein, Markus Joseph (Hg.): Politische Lageanalyse. Festschrift für Hans-Joachim Arndt zum 70. Geburtstag am 15. Januar 1993. 1993. 423 S. 840 gr. ISBN 3-928906-00-3. Kt. 20,– €

Hans-Joachim Arndt: Politische Lageanalyse

Volker Breismann: A la lecherche du temps perdu oder Beamtentum und Zeitgeist

Dieter Blumenwitz: Der Streit um den Grundvertrag. Gedanken zum Verfassungsprozeß nach der Erlangung der staatlichen Einheit Deutschlands

Gottfried Dietze: Bürde Würde

Julien Freund: Le paradoxe des conséquences

Robert Hepp: Different but equal. Aristotelisches zur Demokratie im Übergang vom DNS zur MKG

Helmut Kamphausen: Innerdeutsches Bewußtseinsgefälle. Die fehlende nationale Solidarität westlich der Elbe und Werra

Ende Kiss: Vorhersehbarkeit und Dezisionismus in der Geschichte. Von einer Kategorie Carl Schmitts im postsozialistischen Systemwechsel

Markus Josef Klein: Machiavellis Lageanalyse. Die Lehre von der Behauptung im Politischen

Panajotis Kondylis: Utopie und geschichtliches Handeln

Jean-Jacques Langendorf: La forteresse décryptéele, chiffre démantelé. De l'identité des systèmes fortificatoires et crytologiques dans la défense de l'Etat

Günter Maschke: Das bewaffnete Wort. Mythos der Erziehung und revolutionäre Gewalt - der »Leuchtende Pfad« in Peru

Armin Mohler: Lehre und Leere des Liberalismus

Reinhold Oberlercher: Zerlegung der Lage. Axiomatische Bemerkungen zum Lagebegriff des Politischen

Helmut Quaritsch: Apokryphe Amnestien

Hans-Dietrich Sander: Das Gastmahl des Liviathan - Praefatio cenae

Hans Schneider: Situationsbedingtes Handeln

Caspar von Schrenck-Notzing: Die Re-education. Von der Propaganda zur Politischen Kultur

George Schwab: Carl Schmitt Hysteria in the United States. The Case of Bill Scheuerman

Reinhold Schwickert: Neue Wirklichkeit und alte Sinngestalt. Die Bonner Republik unter Bedingungen des Umbruchs in Europa

Walter Seitter: Ritterliche, widerspenstische Theologie in der »Kindheit Jesu« des Konrad von Fussesbrunnen

Friedrich Tenbruck: Soziologie und Moderne. Eine nötige historische Besinnung

Piet Tommissen: Über die satirischen Versuche Carl Schmitts

Rudolf Übelacker: Zur Problematik der Verträge von Maastricht und zur Europäischen Zentralbank. Zwischen EG-Bundesstaats-Sozialismus und einem Staatenbund-Modell »Europa der Vaterländer«

Paul Weber: Zwischen den Stühlen

Karlheinz Weißmann: Dennoch die Schwerter halten. Zeitverständnis und Geschichtsdenken rechter politischer WeltanschauungenTitel notieren |